|

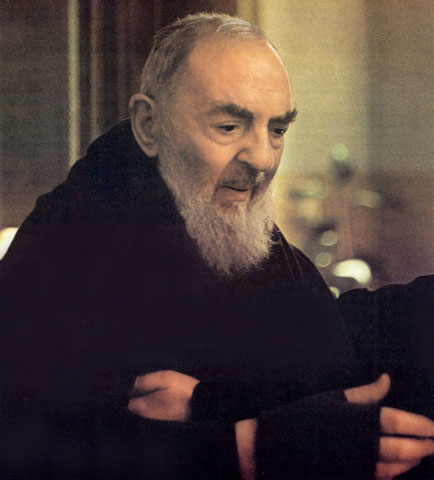

Sotto la protezione di Padre Pio per tutta la vita Incontro con Padre Pio nella Basilica di San Pietro Incontro con Padre Pio a San Giovanni Rotondo Sotto la guida illuminata del padre Vieni subito a San Giovanni Rotondo Assiste alla morte di Padre Pio Una dichiarazione di Margherita Hamilton La morte di Margherita Hamilton Profezia e bilocazione Cinquant'anni dinanzi a noi Ritornerete a Pietrelcina! Pensasse alla morte Con Madre Speranza al Sant'Uffizio Grazie e favori celesti Intercedeva per la sua guarigione Padre Pio è venuto a prenderla! Verrà a prendermi il 5 febbraio! Un'immagine di Padre Pio sotto il cuscino Padre Pio è stato buono con me Alla vigilia della sua morte Non lasciarmi solo! Mi hanno tradito tutti! Se ritarderanno, non mi troveranno più Quindici giorni prima di morire La rosa ridiventata bocciolo L'ultima grazia dal cuore della Madonna? Padre Pio, uomo di questo mondo Faccia gialla di poca luce Costante serena coerenza Cuore d'oro Il meno mistico Rimasugli di natura Signore, donami il buonumore Chi soffre conquista Frutto fuori stagione? Come un profeta Le vie più sicure Dio e il prossimo Già l'alba... Appendice Omelia del Papa Discorso del Papa nel Santuario Saluto del Papa al personale medico e agli ammalati della "Casa Sollievo della Sofferenza" Coroncina al Sacro Cuore di Gesù Preghiera per ottenere la glorificazione di Padre Pio Profilo delle stigmate di Padre Pio I due periodi della stigmatizzazione Le stigmate delle mani Le stigmate dei piedi La stigmate del costato Le qualità delle stigmate La scomparsa delle stigmate La teologia delle stigmate Conclusione La beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina Padre Pio proclamato Beato Lettera circolare del ministro provinciale La gioia per la beatificazione di Padre Pio Lunedì, 3 maggio 1999: Messa di ringraziamento per la beatificazione di Padre Pio La Beatificazione come evento mediatico Padre Pio meno star e più uomo Un domani ricco di storia La canonizzazione di Padre Pio Vocabolario I F GB D e Vocabolario di Latino PAPI E BEATI - PADRE PIO - ANEDDOTI E RICORDICuore d'oroVive con noi - attesta uno dei tanti, che con Padre Pio aveva una certa dimestichezza - «con un senso di vera umanità», ama di vero «amore umano, con gl'impeti, le ansie, gli abbandoni e le tenerezze improvvise», che solo da un gran cuore possono uscire: è «Padre nel più vasto senso della parola, perché con il suo spirito abbraccia tutta la nostra umanità, amando i suoi figli prima di essere amato». Di questo argomento, così incoraggiante per la debolezza spirituale di noi uomini comuni, si può parlare molto a lungo, con la lieta conclusione - e per molti anche sorpresa - che una creatura più è santa e più vive da uomo, come Dio intende e vuole. Padre Pio ama tanto, da definirsi un «malato di cuore»; e pur riconoscendo per esperienza diretta che è una «brutta cosa vivere di cuore», il suo è un «vulcano sempre acceso». Chi ebbe la fortuna e la gioia di vivergli accanto esperimentò un po' del calore di quel vulcano, e tenta, alla meglio, di dirne qualcosa, definendolo - non trovando altra espressione - «cuore d'oro»: «Il cuore di Padre Pio! No, non riesco a tradurre l'armonia gentile che lo spirito di Dio vi alitava dentro. Per me è stato un eterno bambino, esultante alle sorprese che gli si procuravano, dalla presa di tabacco all'offerta di un cioccolatino. Gustava il delicato piacere dell'amicizia, purificata e garantita dalla povertà. Sensibilissimo alla minima cortesia che riceveva e che ricambiava con preghiere e grazie di vita eterna. Penetrantissimo, di una sensibilità di mimosa, intuiva a distanza il desiderio degli uomini e rispondeva a chi lo amava con immediata prontezza. Se ne era accorto anche il cane del convento se trovava la porta aperta che mena nell'orto, si faceva la sua passeggiata sino alla camera del Padre, raspava un istante vicino all'uscio e andava via solo quando il Padre gli diceva: "Beh, adesso basta: puoi andar via!". Cuore d'oro Padre Pio! Anche per quelli, e forse di più, che ricevevano qualche strigliata. Il senso di umanità e di bontà che gli riluceva negli occhi è difficile precisarlo con parole». L'uomo che viveva con Dio, provava anche lui gioia di conversare con gli uomini: gli sarebbe piaciuto - continua p. Pellegrino da S. Elia a Pianisi - avere vicino tutti i suoi figli spirituali e tutti i suoi confratelli, salutando il loro arrivo con gioia festosa e rattristandosi, se pensava alla loro partenza «e pregava come un bambino: "E resta un altro poco, statti un po' con me qualche altro giorno!"». Non dimenticava mai d'inviare i suoi saluti a tutti gli amici e confratelli lontani, che conosceva e sapeva in attesa di un suo ricordo, «il confratello poi o l'amico non si contentava di abbracciarlo una sola volta. Anzi, bonario, con il viso atteggiato ad un furbo sorrisetto e con gli occhi ridenti, prendeva garbatamente in giro (con una mimica quanto mai indicativa e penetrante) quelli che si salutano con abbracci e baci non sentiti, forzati, finti» (3). Nella vita di un uomo tutta di Dio, qual'è quella di Padre Pio, non è raro il caso di gesti delicatamente umani: «Il 16 ottobre - racconta un padre vicario del convento di S. Giovanni Rotondo - ricorreva il mio onomastico. Come sempre, mi ero ritirato in ufficio a lavorare. Non avevo veduto il Padre ed aspettavo, perciò, con impazienza le ore 11 per salutarlo. Quella mattina non sentii il suo passo cadenzato e strisciante, accompagnato dai forti colpi di tosse. Continuavo il mio lavoro quando, all'improvviso, mi sembrò che qualcuno si fosse fermato vicino all'uscio e lo toccasse delicatamente. Insospettito, mi alzai ed aprii. Era lui: sorridente e un po' imbarazzato come un fanciullo sorpreso dalla mamma a fare qualche marachella. "Auguri" mi disse; e togliendo dalla toppa dove l'aveva inserito, mi diede un fiorellino. Lo ringraziai commosso e gli baciai la mano. Conservo quel fiorellino tra le mie cose più care». Il suo atteggiamento, in qualche occasione, è quello di un avvocato che vuole a tutti i costi salvare il reo e non danneggiare l'innocente: «Era sempre pronto a piangere sul reo e sull'innocente, come se i guai dell'uno fossero staccati e indipendenti da quelli dell'altro. E poi il cuore non si controlla e i sentimenti di tenerezza non sono frutti di riflessione, ma impulsi primitivi». L'applicazione di certi principi è meno rigida di altri moralisti, perché sostenuta da un sottofondo di comprensione e di bontà, ammorbiditi da circostanze attenuanti, spinte sino ai limiti ultimi del lecito. La sua tenerezza ha forme impreviste, profonde: «Tutte le feste della Chiesa - diceva - sono belle. La Pasqua, sì, è la glorificazione... ma il Natale ha una tenerezza, una dolcezza infantile che mi prende tutto il cuore». E difatti in qualunque giorno della seconda metà dell'anno gli si domandava quanti giorni mancavano a Natale, egli rispondeva subito con precisione enumerando i giorni e certe volte anche le ore. Questa sua paternità amorosa fa parte di quella visione bella e chiara della vita, che palpita in lui di un ritmo largo e possente. Vive, e sa vivere, ovunque, con chiunque. Tratta familiarmente con tutti e familiarmente risolve tutti i problemi, anche quelli vasti e complicati. Sa amare genuinamente e semplicemente, come ama e si comporta un «uomo naturale», di una semplicità e sincerità incapace di ingannare o di dire un «sì» per un «no». Nei giorni di canicola sente il caldo e va in cerca di una boccata d'aria fresca; nei crudi inverni il freddo lo tormenta e non rifiuta la vampa di frate fuoco: «Le sue mani ed i suoi piedi stigmatizzati non sono mai riscaldati abbastanza. L'inverno scorso [1925] - è un amico che lo riferisce - si metteva vicinissimo ad una gran fiammata, accanto alla quale nessuno poteva resistere e, tolte le scarpe, metteva i piedi a pochi centimetri dalla fiamma, tenendoli per delle mezz'ore e talvolta fino a un'ora sovra il fuoco. Sovente si vedeva la calza fumare, qualche volta anche la si abbruciava». Quando si sente spremuto dal torchio di pesanti prove, Padre Pio ricorre a Dio, offre a lui le sue sofferenze, ma va in cerca anche di un sostegno e di una persona umana e non nasconde le lacrime: sono i «fiottarelli» della natura - come li chiama Leonardo da Porto Maurizio - rimasti anche nei santi, nostri amici e modelli, che con il loro comportamento insegnano a noi poverelli come possiamo sfogarci filialmente con il Signore senza offenderlo. Non prende la morte a cuor leggero, come coloro che dicono di aver lo spirito tutto intento alla nuova vita: «Anche l'umanità - diceva - vuole la sua parte». Alla morte della mamma - dopo averla assistita con attenta e delicata premura - dà sfogo, come un torrente impetuoso, al suo amore di figlio, ripetendo chissà quante volte tra singulti e lacrime: «Mammella mia, mammella mia!...», rimettendosi poi completamente alla volontà di Dio. La stessa scena si ripete alla morte del padre ed alla improvvisa scomparsa del dottor Guglielmo Sanguinetti si addolorò moltissimo, tanto da risentirne anche nel fisico per molti giorni, pur continuando il quotidiano lavoro. La misericordia lo trascinava, a volte, in una complicità che potrebbe sembrare strana in un uomo di Dio; lui, così nemico del peccato, sapeva discernere caso per caso, e perciò a chi una frustata, a chi un sorridente abbraccio; solo chi lo conosceva troppo bene poteva accorgersi che egli dissimulava per non far soffrire i suoi fratelli. Per contenere nei limiti di un saggio questa vita di Padre Pio, siamo costretti a staccarci dal suo «cuore d'oro», aggiungendo soltanto qualche altro particolare di questo - per noi - capolavoro di santità e di umanità, attingendo sempre da fonti a lui vicine. Manifestava fino alla commozione la più limpida nobiltà di cuore nel ringraziare per un piacere ricevuto, specialmente se un sacerdote gli offriva l'applicazione di una santa Messa; «sembrava a volte che si sottraesse addirittura alle proprie rigide norme, perché l'umanità e la tenerezza di cuore verso i sofferenti porta talvolta a un contrasto reale o apparente con qualche altro dovere [...]. Sentimenti di intensa compassione sorgevano nell'anima sua, allorché gli si presentavano gli ammalati, specialmente se piccoli. A volte restava come paralizzato, e non riusciva a far altro che piangere su di essi. Disse infatti una volta: "Oh, se potessi distruggere il dolore dalla faccia della terra!" Ma subito si corresse: "E chi sono io che voglio fare quello che Dio non fa?"». Lui - Padre Pio - è il vero poeta della vita, di cui fa un inno di lode e di ringraziamento a Dio. Disse una volta: «Chi vuole amare può. Basta togliersi quello che è disordine. Entrando nell'ordine si ama Dio!» Un frate esclamò: «Sì, sì spogliarsi di tutti gli affetti delle creature!». «...No, amare Dio e tutto il creato!». Verace figlio di Francesco d'Assisi, non accetta l'opposizione tra creazione e Creatore: non è la natura che è corrotta, ma è la volontà che la corrompe; non si onora affatto il Creatore, maledicendo la creatura, quasi che il Dio redentore ci impedisca di credere nel Dio creatore. La natura è cattiva soltanto se si stacca da Dio, il pensiero del soprannaturale non fa diventare miserabili le cose di questo mondo, ma ridona ad esse la interiorità di cui sono state svuotate ed il santo reale ci mostra il mondo come è stato voluto da Dio: è una luce che Dio mette nel mondo e che lo rischiara tanto più quanto meno ne vediamo la sorgente.

Il meno misticoNel 1929 si reca a S. Giovanni Rotondo lo scrittore Riccardo Bacchelli, con l'animo «disposto a rispettare un fatto ed a scrutare un uom senza vana curiosità». Discorrendo del più e del meno, «scherzando anche», lo scrittore non capì se parlando di argomenti seri Padre Pio «si esprimesse con giustezza e criterio, come faceva, per naturale buon discernimento o per esercizio di studio. Diceva cose fini con parole illetterate, di solida semplicità insolita. Così, discorrendo di un suo detrattore invelenito, si espresse con risoluzione e fermezza, con una severa carità, che mi dissero molto sulla saldezza convinta dell'animo suo. Questa nasceva da un non so che di più spontaneo e nativo della umiltà ascetica e degli esercizi spirituali, che avevano contribuito a fortificarla. Parlando d'una ritrattazione del detrattore (pare, assai violento e velenoso), e dicendosi che costui pareva dire e fare sul serio nel pentirsi, il frate disse: "Questo lo spero per lui; per me non ne ho bisogno". Delle stimmate e dei miracoli non si discorre, quasi ci fossero usciti di mente. E questo, per quel che ne posso dir io con criterio naturale, mi fece al ripensarci più disposto alla meraviglia ed al rispetto insieme. Tale è stato il mio incontro con uno che un giorno sarà forse sugli altari, e che vive nella valle che fu di Giano, ed è oggi francescana, in Gargano». Un altro scrittore, fra i tanti, racconta anche lui le sue impressioni. A S. Giovanni Rotondo non esisteva l'immenso ospedale e la sofferenza era diffusa un po' dovunque, tra rocce e case, su stradicciole e sul sagrato del convento, quando arrivava il letterato fiorentino, in compagnia della sua educazione estetica che gli faceva concepire certi religiosi soltanto in atteggiamento ispirato, «con gli occhi rivolti al cielo, la fronte illuminata da un raggio di luce, le braccia aperte o incrociate sul petto». Perciò nel coro dei Cappuccini ricercava tra le ieratiche figure in preghiera, quella di un Padre Pio secondo la sua estetica immaginazione, ed invece «era di no. Padre Pio non aveva né occhi estatici, né barba fluente. Padre Pio era colui che io avrei definito il meno mistico. Invece di provarne delusione, ne fui soddisfatto, temevo, infatti, di trovare una copia di maniera, e invece scoprivo una figura originale. Temevo d'incontrare, non dico un simulatore, ma per lo meno un imitatore di santità, ed invece ero di fronte, semmai, ad un ostentatore di naturalezze, o meglio, ad una rivelazione di sincerità». La seconda sorpresa, assieme ad una profonda impressione, l'ebbe la mattina dopo in chiesa. Accanto all'altare maggiore, l'immagine di Padre Pio gli appariva di profilo: «Notai - dice - durante la lunghissima celebrazione, certi movimenti del suo viso. Stringeva le palpebre arrossate, facendo quasi una smorfia [...]. Piangeva. Piangeva come piange chi non sa o vuole piangere; chi non può raffrenarlo, ma lo reprime e contrasta [...], un pianto tormentoso, antidrammatico: un pianto vero». La stessa mattina attorno al confessionale di Padre Pio la gente si accalcava, si spingeva, quasi altercava: spettacolo di rude ed anche primitiva devozione. Ed il visitatore letterato si teneva in disparte, con una discrezione che aveva dello schizzinoso, e con una ritenutezza che aveva della titubanza: «Indugiai a lungo, più osservando gli altri, in atteggiamento di disappunto, che indagando la mia coscienza, con sentimento di contrizione. Fosse ormai tardi o non meritassi altra accoglienza, quando giunsi ad inginocchiarmi al confessionale, Padre Pio mi sbatacchiò lo sportello sul viso, s'alzò ed uscì borbottando. Intercede l'amico; e nel pomeriggio Padre Pio mi accolse nella sua cella, per confessarmi. Nell'atteggiamento, nei suggerimenti, negli ammonimenti, non fu diverso da un parroco di campagna. Nessuna parola fuor del comune, nessuna espressione sublime. Nulla di straordinario, per me che evidentemente non ero che un ordinario peccatore. Ricordo che accusandomi delle eccessive preoccupazioni familiari, mi batté sulla spalla, dicendomi: "Coraggio, coraggio, i figli non sono chiodi!"». Terza sorpresa, terza lezione che gli venne da Padre Pio, «frate privo di pose ascetiche, sacerdote privo di atteggiamenti mistici, confessore privo di raffinatezze spirituali, almeno con me, che forse mi sarei compiaciuto, se fossi stato trattato come un penitente di eccezione, o per lo meno di riguardo [...]. Padre Pio è Padre Pio. A parte la santità, che non spetta a noi proclamare, è un uomo capace di superare tutte le previsioni, di sconvolgere tutti i disegni, di smentire tutti i preconcetti. La sua autenticità, la sua originalità, la sua genuinità sono fuori discussione. Al di sopra di ogni sospetto sono la sincerità della sua anima e la potenza del suo spirito. Me ne resi conto personalmente, in quella lontana visita a S. Giovanni Rotondo; ne abbiamo le riprove nelle opere che attorno a lui fioriscono, con prodigiosa fecondità, sull'aspra terra garganica, e su quella anche più aridamente ingrata dell'umana sofferenza». Il letterato fiorentino è Piero Bargellini (4). Padre Pio: uomo privo di pose ascetiche, accessibile a tutti, spontaneo e naturale, aperto e amabile con tutti gli uomini che incontra sulla sua strada, per sostenerli ed aiutarli con la sua presenza, continuamente; «uomo semplice, frate comune», che vive nel più comune e normale dei modi «la più straordinaria e anormale delle avventure»: portare nella sua carne le stigmate di Cristo, vivere l'Agonia e la Passione di Cristo tutti i giorni e tutte le ore e in tal guisa che gli altri non se ne debbono accorgere, mostrarsi uguale agli altri, uguale con tutti, senza rifiutarsi a nessuna condizione umana. Pura e santa semplicità, sorella della santa umiltà, che scava quel vuoto dell'anima, per preparare lo spazio vuoto a Dio che verrà a riempirlo: chi si umilia riceve più abbondantemente la grazia, perché crea in sé la china che permette a Dio di discendere fino a lui. Padre Pio credeva veramente che, se il Signore avesse conferito ad un ladrone, ed anche ad un pagano, tanti beni quanti ne ha dati a lui, essi sarebbero stati più fedeli di lui al Signore: «Io riconosco benissimo - afferma - di non aver in me niente che sia stato capace di attirare gli sguardi di questo nostro dolcissimo Gesù. La sola sua bontà ha colmato l'anima mia di tanti beni» (Epist. I, 307). Anche chi lo guarda con occhio clinico ravvisa in lui un atteggiamento «modesto», «compunto», espressione del viso buona e sincera, che ispirano «simpatia», senza nulla che vi sia di «particolarmente attraente» nel suo modo di parlare. Natura «semplice e timida» lo giudica il dottor Festa, desiderosa di sfuggire all'attenzione altrui e «gli stessi segni che porta impressi sulla persona, lungi dall'esser motivo di soddisfazione, costituiscono per lui una vera sorgente di mortificazione. Nel suo insieme la persona di Padre Pio, soprattutto nelle linee del volto e nello sguardo, rivela un che di così semplice, di così buono, talora di così infantile, che ispira simpatia e desta l'impressione di una grande sincerità. La vita che egli conduce nell'eremo che lo accoglie è semplice ed austera. Umiltà e modestia caratterizzano il suo spirito, che costituiscono una delle più simpatiche attrattive di chi lo avvicina» (Festa G., o.c., pp. 132, 134, 143). La «china» che egli preparava a Dio, ogni giorno diventava sempre più ripida e perciò Egli discendeva fino a lui con impetuosità, elargendo al suo servo fedele sempre nuovi beni e «la creazione non finiva mai di fiorire»: come in S. Francesco d'Assisi, suo amato e imitato padre, la spiritualità discendeva nella vita quotidiana e la trasfigurava. Il minimo gesto perdeva la sua materialità e lasciava trasparire soltanto la pura intenzione che lo animava. Con la sua affabile semplicità disarmava tutti, anche quelli che di proposito si recavano a cercare in lui il soprannaturale e che volevano «vedere» qualcosa a tutti i costi. Una sera, mentre si avviava verso il coro, «veramente - diceva - non me la sento di pregare stasera; e non ho neppure la scusa del buon volere, perché non ne ho proprio voglia!...». Il suo pensiero sgorga nitido e senza veli; dice quel che vuole dire con perfetta naturalezza, proprio «cose fini con parole illetterate, di solida semplicità insolita». L'espressione del suo pensiero non ha nessuna delle prerogative «oratorie che sulle labbra di un sacerdote potrebbero rendere smagliante ed efficace l'arte della parola; e tuttavia questa espressione di pensiero è sempre in lui chiara, semplice, precisa, avvincente, piena di buon senso, di valore pratico, di sapienza vera e profonda [...] (ivi, p. 252). La sorgente donde egli trae le energie del suo sapere non è lo studio, ma la continua e profonda meditazione ed «è forse in virtù di questa forza meditativa, unita alla potente facoltà di intuizione che egli possiede, che è per lui cosa facile riassumere, nella sintesi di brevi parole, pensieri vasti e profondi». È proprio vero che mentre noi viviamo tra i problemi, il santo vive tra le soluzioni; o meglio, di tutti i problemi, che l'esistenza presenta, la condotta del santo ci dà la soluzione ed il male presente si converte in bene. Ma di tutte le buone qualità, di cui è ripiena la vita di Padre Pio, l'esempio è l'attrattiva maggiore: molti, un giorno profani in materia di religione e di fede, «dopo aver avuto contatto con lui, hanno sentito di un tratto mutare il loro spirito», hanno incominciato a provare «il fascino e la dolcezza della preghiera soltanto dopo aver conversato con lui», a molti altri, il cui pensiero non si era mai fermato sulle cose divine, «l'esempio salutare e commovente di Padre Pio era riuscito ad insegnar loro la meditazione». È l'esempio, «materiato di realtà contingenti, di fatti intimamente legati alla sua persona, quello che più spicca nell'esame degli avvenimenti che lo riguardano e che più va tenuto in considerazione, per poter giudicare con qualche precisione della elevatezza del suo spirito e della severa dirittura psicologica che presiede ad ogni suo atto» (ivi, p. 213 s).Rimasugli di naturaEgli - S. Bernardino da Siena - era sempre lieto ed arguto, non di rado sarcastico. La sua dolcezza, se di dolcezza si vuol parlare, non era languida. Era come certi bocci di fiori, che hanno la punta come se dovessero bucare. C'era, anzi tra i frati, chi si scandalizzava dei suoi motteggi e delle sue parole taglienti. Fra Marcellino da Civezza racconta che uno di questi frati, vedendone i miracoli dopo morto, ebbe a chieder perdono con queste parole: «O Padre mio, perdonami ch'io mormoravo di te» (5). Noi lo abbiamo già fatto quest'atto di pentimento, ma non abbiamo rinunciato al principio universale che, in questa vita - pensiero di S. Francesco di Sales -, nessuno sarà così santo da non andar soggetto a imperfezioni. Non crediamo a Padre Pio quando si dice carico di «innumerevoli peccati», dalla «vita avvelenata dal peccato», dal «cuore per molto tempo focolare di moltissime iniquità», perché sappiamo che si tratta di pia - anche se convinta e sincera - esagerazione assai frequente nell'agiografia cattolica, che affonda le sue radici nell'intima conoscenza della umana debolezza e della santità divina. Ma non accettiamo per buone tutte le ingegnose trovate di quelli che a tutti i costi vanno alla ricerca di chi sa quale recondito motivo spirituale e soprannaturale in ogni gesto di poca grazia compiuto, o apparso come tale, da Padre Pio, volendo sostenere la mancanza del pur minimo «rimasuglio di natura» nella sua vita, dalla nascita alla morte. Ci danno l'impressione ch'essi temano di sminuire la santità e perciò soffocano la sua fresca umanità e aperta sincerità, recando così un servigio non vantaggioso al personaggio che amano di un amore... preoccupato; e non sanno, forse, che molti santi si servirono addirittura della collera per esercitare il loro zelo in momenti critici e pur tuttavia «furono dei grandi santi, i quali seppero regolare le loro passioni come il centurione del Vangelo, che diceva ai suoi soldati: "Andate", ed essi andavano; "Tornate", ed essi tornavano». Noi, povera gente, non abbiamo tanto dominio su noi stessi; il nostro cavallo non è tanto ben domato da ubbidir prontamente ai nostri cenni. Però anche accanto a santi che possono servirsi della collera senza pericolo e per zelo apostolico, l'agiografia cattolica ci presenta pure la «irruenza» di altri servi di Dio che, quantunque combattuta assiduamente dall'impegno ascetico, non fu mai vinta del tutto. Son difetti - quando pure voglia parlarsi di difetti, riflette P. Domenico Mondrone - che stanno a ricordare che se il liberarci da essi è un presupposto necessario per raggiungere la santità, è vero anche che la santità non consiste nell'esser liberi da ogni difetto. S. Francesca di Chantal, attesta S. Vincenzo de Paoli suo ultimo direttore spirituale, avrebbe avuto sino alla morte impazienze difficilmente scusabili - si noti bene - secondo il modo umano di concepire, da colpe veniali. Ed a proposito di Padre Pio, «giornalisti, biografi e visitatori d'ogni categoria - scrive lo stesso P. Mondrone - sovente hanno parlato di certa scontrosità ora faceta, ora sbrigativa e agghiacciante usata dal Padre cappuccino con persone venutegli improvvisamente dinanzi e anche con penitenti andati a inginocchiarsi ai suoi piedi. La fioritura di simili episodi pare sia innegabile e abbondante: è un comportamento che andrà studiato e spiegato. Ma di ciò avrà potuto scandalizzarsi chi è a corto di letture agiografiche. Da anni andiamo auspicando un'opera in cui siano raccolte e indagate quelle che diremmo le "stranezze" di certi santi. Oltre tutto, ci aiuterebbe, un tal libro, ad approfondire meglio quello che fa veramente santo un santo, nonostante le dissonanze tra il divino e l'umano» (6). Noi non abbiamo l'intenzione di raccogliere e indagare sulle «stranezze» dei santi, ma ci domandiamo soltanto se la scontrosità di Padre Pio appartenga alla collera esercitata per zelo o a impazienza, almeno qualche volta, apparentate, «secondo il modo umano di concepire», a rimasugli di natura. E rispondiamo: è l'una e l'altra cosa; e perché tale risposta non appaia troppo... salomonica, cerchiamo di spiegarci. È stato scritto che i santi sono l'ultima parte della vita di Gesù, che durerà fino a tanto che vi saranno dei santi nella Chiesa, ossia sino alla fine dei secoli; ed allora anche «l'ultima» deve essere «tutta» simile alla «prima parte» e «sin dall'inizio». L'agiografo che vuol rispettare la verità - siccome anche i santi vanno soggetti alle miserie umane - si trova allora a mal partito e la sua fedeltà dipende molto dalle proprie disposizioni d'animo: chi, convinto che i difetti del santo, combattuti ma non vinti, non nuocciano alla sua gloria ma diano risalto al trionfo della grazia divina e coraggio ai miseri mortali, non lascia al buio il lato umano del suo eroe, guardandosi dal sollevarlo ad altezze inaccessibili; chi, invece, toglierebbe dal Vangelo il rinnegamento di S. Pietro per non oscurare l'aureola del principe degli Apostoli. Padre Pio, per grazia di Dio, non ha mai rinnegato il suo «dolcissimo» Gesù, ma non portava in petto un animo legnoso. Si dispiace, se ingiustamente ripreso dal suo direttore spirituale e padre provinciale Benedetto da S. Marco in Lamis (cf. Epist. I, 309); si lamenta del suo silenzio alle ripetute richieste per la facoltà di confessare gli uomini (ivi, p. 220); difende con una certa vivacità il diritto alla vita (ivi, p. 234s), tanto da essere richiamato da chi lo dirige (ivi, p. 239) che in un'altra occasione lo solleva dal gran dolore per una supposta bugia esortandolo a calmare le ansie per la venialità commessa ed a confidare al buon Gesù la sua debolezza («bisogna che tu non ti meravigli né ti avvilisca per qualche infermità del tuo cuore», ivi, p. 237), anche se è convinto che i santi non hanno i sensi «avventurieri» e tengono sempre in freno le tendenze «discole». Il discepolo sa, quanto il suo direttore, che con la pazienza possediamo la nostra anima, e più sarà perfetta, più il possesso sarà intiero, sicuro; eppure, confessa candidamente il discepolo, in certe «ansie accesissime» dello spirito, «senza che lo voglia, vado soggetto ad atti d'impazienza. E questa è un'altra spina che mi trapassa il cuore» (Epist. I, 883); si rammarica che «qualche volta», «anche senza volerlo e senza avvertirlo», gli accade «di alzare un po' la voce in ciò che riguarda la correzione. Conosco essere una debolezza riprovevole, ma come fare per poterla evitare se mi accade senza accorgermene? Eppure prego, gemo, mi lamento con nostro Signore per questo, ma non ancora mi esaudisce a pieno. E nonostante tutta la vigilanza che vi pongo in questo, qualche volta mi tocca di fare quello che purtroppo io aborrisco e voglio evitare. Continuate anche voi a raccomandarmi alla divina pietà» (Epist. I, 1170). P. Benedetto da S. Marco in Lamis, parlando dell'ira, sorella maggiore dell'impazienza, esorta a non scoraggiarsi e consiglia a raccoglierla sempre, come si fa col gomitolo, e dire dolcemente a Gesù: «Vedi?...Voglio pazientare d'essere impaziente» ed alla «debolezza riprovevole» di Padre Pio dà il seguente consiglio e penitenza: «Non ti agitare per gli scatti, quantunque non ti devi mai quietare. Se il Signore non ti dà la grazia della perenne e continua dolcezza, è per lasciarti una base di esercizio alla santa umiltà. Imponiti per penitenza, ogni volta che ti scappa il freno, di mostrarti subito due volte più soave. Con l'incoscienza non vi è colpa e specialmente negli atti repentini. Io penso che si tratta di un residuo dell'abitudine già contratta» (Epist. I, 1172). Il figlio spirituale, docile, si impegna a possedere completamente la virtù della dolcezza e comunica i suoi sforzi al suo «sempre carissimo padre». «Madama dolcezza pare che vada un po' meglio, ma non sono neppure io soddisfatto. Ma non voglio perdermi d'animo. Son tante, padre mio, le promesse che ho fatto a Gesù ed a Maria. Io voglio questa virtù mediante il loro aiuto ed in ricambio, oltre a mantenere le altre promesse fatte loro, ho promesso anche di formare oggetto delle mie assidue meditazioni ed ancora assiduo soggetto delle mie insinuazioni alle anime. Vedete dunque, padre, che non me ne rimango indifferente nella pratica di questa virtù. Aiutatemi con le vostre e con le altrui preghiere» (ivi, p. 1144). E gli spiega anche la causa delle «sfuriate»: divorato dall'amore di Dio e del prossimo, con Dio sempre fisso nella mente ed a lui legato in tutte le potenze interiori continuamente, le «sfuriate» sono causate proprio «da questa dura prigionia, chiamiamola pure fortunata. Come è possibile vedere Dio che si contrista pel male e non contristarsi parimenti? Vedere Dio che è sul punto di scaricare i suoi fulmini, e per pararli altro rimedio non vi è se non alzando una mano a trattenere il suo braccio, e l'altra rivolgerla concitata al proprio fratello, per un duplice motivo: che gittino via il male e che si scostino e presto da quel luogo dove sono, perché la mano del giudice è per scaricarsi su di esso? Credete pure, però, che in questo momento il mio interno non resta punto scosso e menomamente alterato. Non tento altro se non di avere e di volere quello che vuole Dio. Ed in lui mi sento sempre riposato, almeno coll'interno sempre; coll'esterno qualche volta un po' scomodo» (ivi, p. 1247 s). Il p. Benedetto comprende, vuol sapere e gli fa un augurio: «Fammi sapere come va il fatto tuo, se noti il pieno dominio o non ancora. Quanto m'importa saperti dolce, abitualmente dolce come i santi!» (ivi, p. 1250). I peccati del mondo, prima di rattristare lui, rattristano il cuore di Dio e danneggiano le anime; e per ciò c'erano, talvolta, sul volto, nello sguardo e nel linguaggio, venature di amarezza, che non provenivano da insofferenze o da interiore ribellione a situazioni sconvolgenti, bensì dalla vista di cose che non avrebbe voluto vedere. Uno dei più terribili doni che il Signore possa concedere ad un'anima, specie se sacerdotale, è quello di leggere nei cuori come in un libro aperto e vedere, dietro ingannevoli apparenze, nauseanti ipocrisie. E che dire di un sacerdote come Padre Pio, che se ne stava per ore e ore, per mesi e mesi, per anni e anni, in quello «scolatoio» di tutte le miserie degli uomini? (cf. Mondrone D., art. cit.). Il terribile dono di leggere nei cuori come in un libro aperto Padre Pio lo ha avuto dal Signore, pur escludendo da tale affermazione ogni fanatica esagerazione del «sempre» e «dovunque»: «senti - mi disse un giorno - io tratto le anime come meritano davanti a Dio»; era la risposta ad una mia osservazione circa una personalità che era rimasta un po' male per il trattamento sbrigativo che le era stato usato» (P. Carmelo da Sessano del Molise). Semplice strumento nelle mani di Dio, scuoteva per amore: presso di lui c'erano soltanto anime da salvare e non «dava il dolce a chi aveva bisogno del purgante» - affermazione sua, cioè di Padre Pio. Sul metodo di direzione spirituale di Padre Pio, avendone parlato precedentemente, non vogliamo ripeterci, ma aggiungiamo soltanto che questa «savia durezza», «sdegnosità di superficie», «violenta carità», se a più di qualcuno dava fastidio, come un giorno a Giuliano l'apostata la «rusticità» degli amici di Dio, molti ne intuivano il motivo giusto; egli «mandava via» gli uomini «lontani» per avvicinarli di più: «Ricordo che un giorno bistrattò un'anima. Al lamento di una persona che era presente: "Ma, padre, l'avete ammazzata quell'anima!" spiegò: "No, l'avrei stretta al cuore!". Si faceva forza ad essere burbero, rude; gli costava doversi mostrare in quell'atteggiamento, quando invece il suo temperamento era tutto teso a "stringere al cuore" quanti gli si avvicinavano», ed è un fatto incontestato che i maltrattati non si davano pace e con più voglia ed audacia tornavano a lui (P. Carmelo da Sessano del Molise). Mediatore tra Dio - contristato per il male e pronto a scaricare i suoi fulmini - e gli uomini, che allontana dal luogo dove sono anche con qualche gomitata ben assestata per sottrarli alla mano del giudice che sta per scaricarsi su di esso: così ci appare Padre Pio, attorniato da una turba magna di miseri spirituali, di malati corporali, di anime maldisposte, di soggetti presuntuosi, avventurieri a caccia di straordinario e di tante anime torchiate dal dolore ed assetate di divino. Ognuno viene trattato come si merita. Ricondurre le anime al «dolcissimo Gesù», specie con il sacramento della confessione: questo è un aspetto meraviglioso del suo apostolato sacerdotale. La confessione: sua gioia e suo tormento. Dove non c'è «malizia volontaria» scusa ed aiuta i pusillanimi: «Dio ci ama: e che ci ama è dimostrato dal fatto che ci tollera nel momento dell'offesa»; non compatisce e prende provvedimenti energici, quando scorge «malizia vera»; ed a questa pedagogia del confessionale dalle radici dolci e amare non va mai disgiunto il prezzo della «moneta pregiata» per la salvezza delle anime: «Esco dal confessionale ed ecco il pensiero dubbioso: ho agito bene? Ho agito male? E non riesco a trovare né di che accusarmi né di che scusarmi. Scrollo la testa e tiro avanti, illudendomi con ciò di quietare lo spirito. Mi confesso e dico di confessarmi anche se in certi casi avessi sbagliato, ma il dubbio non mi lascia. E tu credi che sia un tormento da poco? Mi cruccia notte e giorno ed io mi domando: chi sono? Non lo so. Un illuso? Non lo so»; e con la illusione, il dubbio che diventa un tormento continuo: «di non essere in grazia per aver amministrato il sacramento della confessione sbagliando» (P. Giovanni da Baggio). Un altro motivo addotto da chi ha sfiorato il problema dei «gesti di poca grazia» nella vita di Padre Pio è la difesa da una popolarità, che in un certo momento non ebbe più né misura né ritegno, che soltanto pochissimi avranno compreso in pieno quanto riuscisse schiacciante per quelle povere spalle, così contrastante con i suoi intimi convincimenti e «il peso di quei segni» sempre così difficilmente occultati, lo rendevano ad un tempo «vittima felicemente partecipe dei patimenti di Cristo» e oggetto di esaltazioni, che ai suoi orecchi giungevano «rivoltanti e blasfeme». I colpiti dai suoi modi sbrigativi e forti si risentivano, restavano scandalizzati o quasi, ricorrevano ai superiori, i quali cercavano di richiamare la sua attenzione, quando il galateo del cielo sembrava cozzare in modo troppo stridente con quello della terra.Una volta mentre scendeva in chiesa (era il 14 maggio 1954) per la funzione serotina, gli fu presentato un giovane con queste parole: «Padre, ecco un vostro miracolato!». Ed egli, abbassando gli occhi, rispose: «Non sapete quello che dite! Dio vi perdoni!». «Duro» Padre Pio ma anche «dolce» e tanto, che più dolce la mamma sua non lo poteva fare. Un giovane israelita, nobile e distinto, recatosi a S. Giovanni Rotondo per curiosità e diporto, parlando con alcuni cappuccini sull'ingresso della chiesa, avvicinatosi a Padre Pio, dopo averlo per poco fissato in volto, gli chiede: «"Scusi, reverendo, è forse lei il Padre Pio?". E quegli con dolcezza: "Per servirla!...". Ebbene, ricordo che bastò il modo con cui la semplice risposta venne pronunciata perché quel giovane, rimasto per brevi istanti a rimirarlo ancora, superando ogni senso di ritegno e di rispetto umano, piegò alla presenza di tutti le ginocchia dinanzi a lui e poi con un singulto di santa emozione: "Padre - supplicò - sono qui ai piedi del Signore; di qui non parto se lei non mi battezza!"» (Festa G., o.c., p. 202). Alla notizia della morte della sorella Felicita Padre Pio piange, e più ancora per la sorte dei tre nipotini orfani ma, accorgendosi che le sue lagrime rattristano i circostanti, si raffrena, perché «non poteva soffrire che gli altri soffrissero». Quando il pianto faceva bene e «sgretolava le vecchie macerie», lasciava piangere ed aiutava alla purificazione, anche se tale comportamento gli costava: «Non sempre farò questo - diceva - perché chi nasce tondo non può morir quadro; il mio naturale non è portato ad essere tale, ma qualche volta purtroppo faremo il sacrificio per amor di Dio». E proprio perché chi nasce tondo non può morir quadro, il temperamento di Padre Pio - ci conferma chi gli è vissuto vicino - era tutto teso a «stringere al cuore», spiegando così quel rapido cambiamento che si notava sempre dopo un rabbuffo, perché «bastava che volgesse il capo per vederlo di nuovo sorridente, come se nulla fosse stato. Mi capitò una volta di osservarlo, e ne rimasi stupito, tanto che gli dissi: "Ma, Padre, un istante fa sembrava finito il mondo, ora invece tutto è cielo!". E lui: "Figlio mio, mi son turbato solo alla superficie; ma dentro, nel cuore, c'è sempre tanta calma e serenità". La stessa affermazione fatta, il 30 novembre 1953, ad un seminarista di Varazze che gli chiedeva scusa per averlo fatto "inquietare". "Ma no, figlio mio; le parole devono essere esternamente qualche volta così, altrimenti ci ammazzano; internamente però mai va via la serenità, e sapessi quanto amo tutti"». (7) È il biblico irascimini et nolite peccare - nell'ira, non peccate - (Ef. 4,26), la cui non facile applicazione Padre Pio spiega a chi ha modi aspri, quasi avesse mangiato uva acerba, con la esortazione a diventare amorevole, pensando a Gesù mite ed umile: «Io non mi sono mai pentito della dolcezza usata, ma mi sono sentito un rimorso di coscienza e mi son dovuto confessare, quando ho usato un po' di durezza. Però: quando dico mitezza, non dico quella che lascia tutto andare. Quella no! Ma intendo quella che rende dolce la disciplina, la quale non va mai trascurata». Il carattere burbero lo si deve modificare, nelle riprensioni dev'esserci «bontà e cuore»: «Gesù vuole che acquisti la mitezza ed allora potrai anche camminare più spedito nella via della perfezione». E di se stesso candidamente confessa: «Io non posso patire il criticare e il dir male dei fratelli. È vero, a volte, mi diverto a punzecchiarli, ma la mormorazione mi mette nausea. Abbiamo tanti difetti da criticare in noi, perché perdersi contro i fratelli? E poi mancando alla carità, si intacca la radice dell'albero della vita, col pericolo di farlo seccare». Padre Pio non si è mai perso contro i fratelli, anche se qualche volta nella sua vita incontriamo involontarie imperfezioni, acquattate nell'anima «come allo stato di radici», che a volte si manifestano quali rimasugli di difetti naturali. Il padre guardiano non potendo convincere alcuni giornalisti ad andarsene, a malincuore li presentò a Padre Pio. «Ciò che non riuscì a fare il guardiano (a mandare in santa pace i giornalisti) lo fece Padre Pio e con gesto abbastanza vigoroso. Si rifiutò e in modo molto energico e risentito, rispondendo: "Noi qui stiamo ad amministrare i sacramenti e non a concedere interviste". Io restai ammirato del tono con cui Padre Pio rispose al padre guardiano. Alle volte Padre Pio aveva delle uscite troppo energiche e risentite. Io ne restavo alquanto perplesso. Non pensavo a male, ma non me lo sapevo spiegare. Qualcuno mi rispondeva: "Anche il santo ha qualche rimasuglio di difetti naturali"» (P. Damaso da S. Elia a Pianisi). Nell'affiorare di tali «rimasugli» malanimo non ce n'era, mai, e se Padre Pio scorgeva l'ombra dell'offesa alla carità, correva ai ripari. Nella vita di tutti i santi si trovano quelle «care imperfezioni» che ci fanno conoscere la nostra miseria e ci esercitano nell'umiltà; e così anche in quella di Padre Pio, il quale se arriva, a volte, come quelle certe benedizioni che ci entrano in casa fracassando i vetri, non perde mai il senso di quello che agli altri può far male, perché possiede quella virtù che si chiama tatto, che significa saper penetrare nell'animo di un altro.

Dizionario beatificare.(v. rifl.), 1 dare beatitudine. 2 proclamare per autorità ecclesiastica che un defunto è beato in cielo.Inglese to beatify.Francese béatifier.Tedesco seligsprechenbeatificazione.(s.f.), l'atto e la funzione con cui si proclama un beato.Inglese beatification.Francese (f.) béatification.Tedesco (f.) Beatifikationbeato.1 (agg.), che è felice: vivere -; - fra le donne, detto di uomo solo fra molte donne, - lui!, per indicarne la buona sorte. 2 che dà gioia: che vita beata! 3 indica impazienza o compatimento: quel - uomo non capisce niente! 4 che gode della visione di Dio: uno spirito -. 5 (avv. beatamente) in maniera beata. 6 (s.m.), chi gode della visione di Dio: i beati del primo cielo; chi è elevato agli altari ma non è santo.Inglese blissfulFrancese bienheureux.Tedesco seligme.(pron. pers. m. e f. di prima persona sing.), 1 si usa come compl. ogg. quando gli si vuol dare particolare rilievo, e nei complementi con prep.: vogliono proprio -; parla di -; è venuto da -; vieni con -; l'ho fatto da - da solo senza aiuto; secondo -, a mio parere; tra - e -, dentro di me; non so né di - né di te, non so nulla. 2 si usa come sogg. nelle esclamazioni: beato -! - infelice! nelle comparazioni, dopo come e quanto: tu sei come -; ne sa quanto -; come predicato dopo i verbi: essere, potere, sembrare, a meno che il soggetto non sia io: egli non è -; ma: io non sono più io. 3 si usa come compl. di termine in luogo del pron. pers. mi, in presenza delle forme pronominali atone lo, la, li, le, e della particella ne, sia in posizione enclitica che proclitica; - lo disse; - li ha dati, - ne ha parlato; portamelo; dimmelo.Inglese meFrancese moiTedesco michbeātusa, um, agg. (compar. beatior, ius; superl. beatissimus, a, um): beato, felice, fortunato; ameno, piacevole; ricco. Esempi: agricolae prisci fortes parvoque beati, gli antichi agricoltori forti e contenti di poco; rus beatum, villa beata; munera beata, doni ricchi. Come SOST.: beātum, i, n.: la felicità; beāti, ōrum, m. pl.: i beati (le anime dei morti non più soggette alle umane miserie); i ricchi.caelumi, n. (plur. caeli, caelōrum, m.): cielo, volta celeste, orizzonte, tratto di cielo; aria, tempo, atmosfera, clima, paese. Esempi: caelum suspicere, guardare il cielo; huius caeli spiritus, il respiro di quest'aria; status caeli, le condizioni dell'aria (l'atmostera); caelum, non animum, mutant qui trans mare currunt, mutano paese, ma non l'animo, coloro che tragittano di là dal mare; hoc caelum, sub quo natus educatusque sum, questo tratto di cielo, sotto il quale nacqui e fui educato; digito caelum attingere, toccare il cielo con il dito (ossia: conseguire il colmo della gioia); aliquem in caelum ferre, innalzare uno fino al cielo; ad caelum (laudibus) efferre (tollere), portare alle stelle (lodare grandemente); esse in caelo, esser beato; aliquem detrahere de caelo, rovesciare uno dal colmo della fortuna; tangi de caelo (oppure ici a caelo), esser colpito dal fulmine; gravitas huius caeli, l'aria malsana di qui; intemperies caeli, le intemperie; caelum palustre, aria di palude; morbus caeli, infezione dell'aria; albente caelo, sul far del giorno; vesperante caelo, sull'imbrunire.immortālise, agg.: immortale, che non muore; imperituro, eterno; sommamente felice, beato. Esempi: dii immortales, gli dèi immortali; animi immortales, le anime immortali; nemo ignaviā immortalis factus est, nessuno diventò immortale con l'ignavia; gloria immortalis, gloria imperitura; immortalis ero, si..., sarò felice, se... Come SOST.: immortalis, immortalis, m.: un immortale, un dio. Esempio: ex immortali procreati, generati da un immortale.

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9 Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

Esteri Governo Italia Sportello Viaggiare all'estero Informateci dove siete nel mondo Lista in tempo reale dei terremoti nel mondo dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia I.N.G.V. Understanding War Conoscere le guerre nel Mondo Le crisi e le Guerre nel mondo Bringing Clarity to Crisis Live map around the World Mappe delle crisi di Guerra e le Controversie nel Mondo Crisis Group Le Crisi Internazionali Ispi Istituto per gli Studi di Politica Internazionale News notizie cronache edicola online worldwide

Visite da: Prato Toscana Geografia Toscana Comune di Prato Provincia di Prato Regione Toscana Roma Comune di Roma Roma Regione Lazio Geografia del Lazio Lazio Città Metropolitana di Roma Comacchio Comune di Comacchio Provincia di Ferrara Romagna Regione Emilia Romagna Geografia dell'Emilia-Romagna Emilia-Romagna Milano Comune di Milano Città Metropolitana di Milano Regione Lombardia Geografia della Lombardia Lombardia Longobardi |